温度センサの種類とその特長【基本編】2025年版

ニュース

目次

温度センサの種類とその特長【基本編】2025年版

このコラムでは、温度計のセンサについてまとめてみました。温度計センサって難しい!なにそれ!と思っている方にも読んでいただけるよう【基本編】として書いております。ぜひご覧ください。

温度とは

温度は寒暖の度合いを数値で表したものです。

温度を「何度」と表しますが、この「度」とは日本国内では摂氏( セルシウス度 ℃ )といいます。摂氏は

水が氷になる温度を0℃

水が沸騰する温度を100℃

としています。

摂氏に対して主に北米などでは華氏( ファーレンハイト度 °F)(※読みは、かし○○ど」)表記される温度単位が用いられています。

※日本の計量法では「華氏」の使用は認められていません。ヤード/ポンド法の一つとして「当分の間法定計量単位と見なす」(計量法付則5-2)となっています。

温度変化によって起こるさまざまな物理現象を利用して温度を知る装置を温度計といい、寒暖計とも呼びます。

温度計の歴史

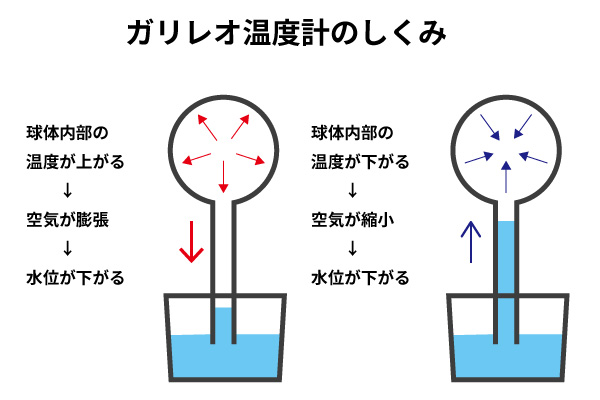

記録に残っている最も古い温度計は、1592年にガリレオ・ガリレイによって発明されました。ガラス球を使用した、目盛りのない簡単な空気温度計で、温度変化の有無のみを測定する温度計だったそうです。

「ガリレオ温度計」は今でもインテリアとしても身近な存在です。

その後様々な発明を経て、現在は温度センサを使用したデジタル温度計が数多く生み出されています。物体の温度や気温・湿度を測ったりするだけでなく、家電が稼働するうえでも温度の測定は欠かせないと考えると、温度センサがいかに身近で重要なのかが分かりますね。

そして温度センサにはいくつか種類があり、それにより特性・適した用途が異なります。

温度センサの種類①デジタル温度計のセンサ

熱電対

『熱電対=ねつでんつい』と読みます。

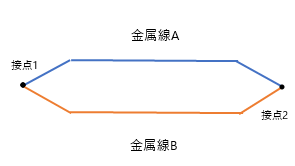

異なる2種類の金属線AとBを接続して1つの回路(熱電対)を作り、この2つの接点1と2に温度の差が生じると、回路に電圧が発生し、電流が流れます。2つの接点の温度に差がなく等しい場合は、電流は流れません。

この現象を発見したのが、ドイツ人科学者のゼーベックで、その名前からとって「ゼーベック効果」と呼ばれています。この温度差による電流を起こす電力を「熱起電力」(ねつきでんりょく)といいます。

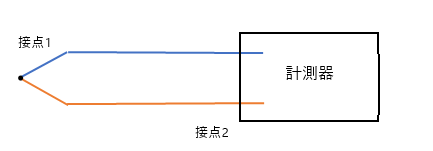

熱電対を温度センサとして利用し温度を測る場合は、この接点の片方を計測器に接続します。そして、2種類の金属線の接点と、計測器側の接点の温度差によって生じる電圧を測定することで、温度計測に利用されています。

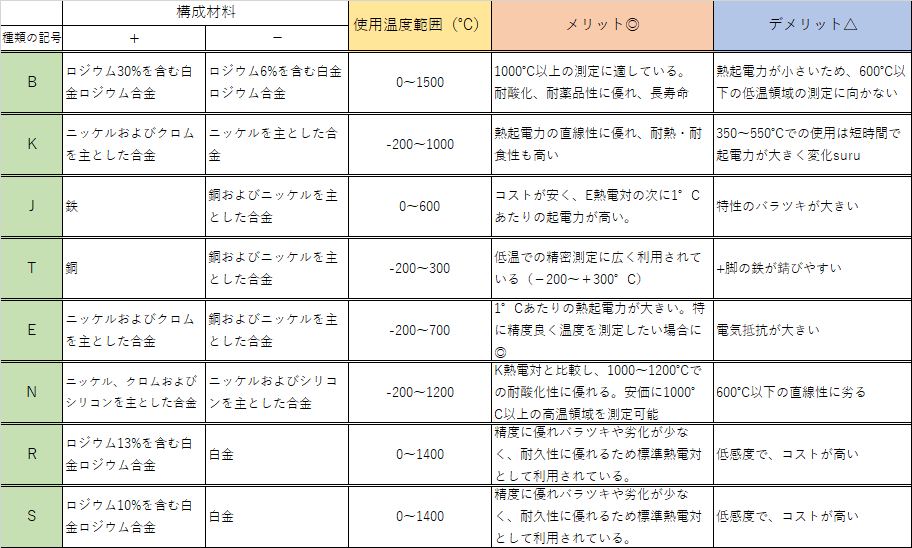

この熱電対、産業界で最も多く使われている温度センサだそうです。2種類の金属の構成材料によって8タイプに分けられており、種類によって特徴・メリット/デメリットが異なるため、測定範囲や測定対象に合わせて選択することになります。

K熱電対は、工業用として最も普及しており、比較的安価かつ耐熱・耐食性に優れているのが特長。

特に高精度で測定したい場合はE熱電対、高温域で精度よく測定するならR/S熱電対、というように使われています。

熱電対の寿命は、B、R、S(貴金属熱電対)は約2000時間。N、K、E、J、T(卑金属熱電対)は約1万時間程度が目安とされています。寿命が近くなってくると、正しく温度を示さなくなったり、断線したりするので、使用する際は注意が必要です。

サーミスタ

サーミスタ(Thermistor):Thermally sensitive Resistor(熱に敏感な抵抗体)

サーミスタは、温度の変化によって電気の流れにくさ=抵抗値が大きく変化する電子部品のことです。温度が高くなると電気が流れやすくなり(抵抗値が下がる)、温度が低くなると電気が流れにくくなる(抵抗値が上がる)という特性から、サーミスタの電気の流れを見ることで温度を知ることができるという仕組みです。

サーミスタは、小形かつ感度がとてもよいため、私達の身の回りの家電や精密機器などによく使用されています。写真のような温度測定器はもちろん、エアコンの室内外の温度を測り温度コントロールをするのにも、スマホなどの精密機器の内部温度を測定するのにも使われており、私達の生活を見えないところで支えてくれているセンサなんですね。

そして、サーミスタは温度特性によって3つに分けることができます。

- ◇NTCサーミスタ…Negative Temperature Coefficient=温度が高くなると抵抗値が下がる

- ◇PTCサーミスタ…Positive Temperature Coefficient=温度が高くなると抵抗値が上がる

- ◇CTRサーミスタ…Critical Temperature Resistor

このうち、温度測定によく使用されるサーミスタは「NTCサーミスタ」で、一般的にはこの「NTCサーミスタ」がサーミスタと呼ばれています。サーミスタといえばこれ!という感じでしょうか。使用温度範囲は-50℃~400℃ほど。材料はマンガン (Mn) 、ニッケル (Ni) 、コバルト (Co) などの金属酸化物を成分としています。

白金測温抵抗体

サーミスタと同じように、金属が温度変化によって電気の流れにくさ=抵抗値が変化するという特性を利用しています。この抵抗値を測定することで、温度を知ることができます。

中学校で習ったオームの法則E=IRを覚えていますか?(E:電圧、I:電流の強さ、R:抵抗)このオームの法則から抵抗値を算出し、温度を出します。中学の勉強がこんなところにも生きているんですね。

そしてこの測温抵抗体には4種類あり、①白金 ②銅 ③ニッケル ④白金/コバルトに分けられます。

なかでもよく使われているのが①白金か材料となる「白金測温抵抗体(Pt100)」です。

Pt100とは、0℃で100Ωの抵抗値を持つことに由来しています。Pt100は優れた線形性を持っているため、正確な温度測定が必要とされる場で使われています。(※Ωは電気の流れにくさを表す単位です。)

測定範囲は-200~600℃を測定することができ、温度による抵抗値の変化が大きいこと・安定性と高い精度を持ち合わせていることから、熱電対とともに工業用温度測定の主要センサとして広く使用されています。

サーミスタと測定原理は似ていますが、白金抵抗体の方が測定範囲が広いです。一方、サーミスタの方が応答性が良く安価だという特長もあります。白金抵抗体Pt100は白金を素材としているため、高価になってしまうのです。

※熱電対・サーミスタ・白金測温抵抗体の特長まとめ

熱電対・サーミスタ・白金測温抵抗体の特長をまとめて見てみましょう。

【熱電対の特長】

- ・応答が早い

- ・-200°C~+1700°Cと広い温度範囲の測定が可能

- ・比較的安価なため、入手しやすい

- ・精度が高い

【サーミスタの特長】

- ・小形で耐衝撃性・耐振動性がある

- ・大きく抵抗値が変化するため、温度変化を捉えやすい

- ・白金測温抵抗体よりも安価

【白金測温抵抗体の特長】

- ・高精度な温度測定が可能

- ・極低温域を測定するのに適している

デジタル温度計には赤外線を利用したセンサもあります。

赤外線(非接触)

すべての物体は、赤外線を放射しており、物体から放射される赤外線を計測するのが赤外放射温度計です。直接温度をはかりたいものに触れる必要がないので、高温設備の温度測定や食品など直接触れることがはばかられる対象の温度測定に向いています。一方で、空気の温度は直接計測できません。

測定までのスピードも早く感度はよいものの、センサーの視野範囲に複数の物体があったり、測定物よりセンサーの視野範囲が大きかったりすると、どの温度を測っているのかわからなくなってしまい、正確な温度測定ができません。表面温度を測定するので、内部温度を測定することは出来ません。

※別売の熱電対センサとりつけて内部温度を測定できるタイプもあります。

赤外放射温度計の中には「サーモグラフィー」があります。また、最近では体温計にもおでこで体温をはかる、赤外放射を測定しているものがあります。直接肌に触れなくてもよいので衛生的で測定速度も早いのが特徴です。

温度センサの種類②アナログ温度計のセンサ

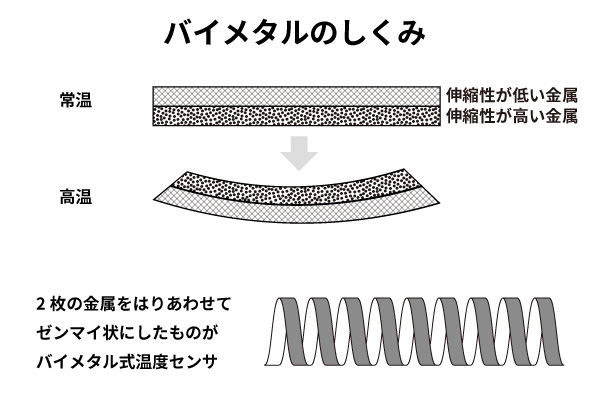

バイメタル

アナログ温度計に多く採用されているセンサーです。温度によって伸縮性の度合いが違う金属2枚を張り合わせて、温度変化によって曲がるようにゼンマイ巻になっています。

その時の温度変化によってゼンマイが巻いたり戻ったりした動きで針が動いています。

その構造が簡単で保守が容易、ガラス温度計(水銀温度計やアルコール温度計)に比べて堅牢であり、指示を直読できるので、工業用の用途に適するものとして、ガラス温度計に変わってその使用範囲が広がりました。

アルコール

アルコール温度計の中に入っている液体はアルコールではなく、着色された白灯油です。赤色・青色に着色されたものがあります。

赤液に使う染料は、太陽光線(紫外線)を浴びると裾色する欠点を持っているので、赤液の温度計を紫外線の強い屋外で使うことは避けましょう。青色は紫外線に強く、褪せる心配がないがないので、屋外での使用は青色のものが良いです。

使用温度範囲は通常-100 ~ 200℃で、価格が安価であることから、幅広い用途で使用されています。

水銀

水銀は、純粋な物がつくりやすいこと、膨張のしかたが温度によってあまりかわらないこと、熱が伝わりやすいこと、あまり蒸発しないことなど温度計に使うのに都合のよい性質をたくさんもっています。水銀温度計は、水銀の熱を持つと膨張する性質を利用して温度をはかります。

使用温度範囲は通常-30~360℃ですが、高圧封入したものは650℃まで使用できます。

温度計に適している水銀ですが、水銀は環境に排出されると分解されずに循環し、人間への毒性が強いです。

2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、水銀に関する水俣条約の採択署名がおこなわれ、2015年6月に水銀による環境汚染の防止に関する法律が可決成立しています。

この法律により、2020年末から水銀温度計の「製造、販売」に関しての規制が適用され、原則禁止されています。

水銀温度計の「使用」に関しては、現在もまた2020年以降についても使用することができます。

水銀は取扱方法を誤ると人体に悪影響を及ぼす可能性があります。廃棄する際には、お住まいの自治体が定める適切な方法での廃棄をお願い致します。

湿度とは

湿度とは、大気中に含まれる水蒸気の量や割合を示しています。湿度には【絶対湿度】と【相対湿度】があり、一般的に湿度は【相対湿度】のことをさします。天気予報などで耳にする「湿度」とは相対湿度のことを言います。

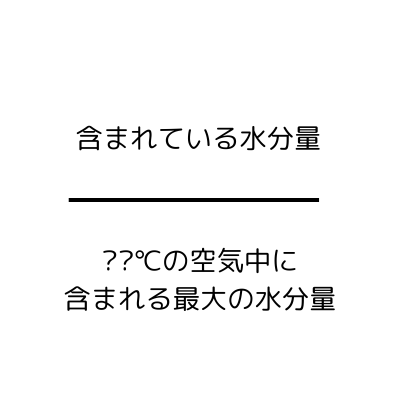

相対湿度とは(relative humidity)

ある温度の空気中に含みうる最大限の水分量(飽和水蒸気量)に比べて、どの程度の水分を含んでいるかを示す値で<%RH>で表します。

アナログ式湿度計とデジタル式湿度計があります。

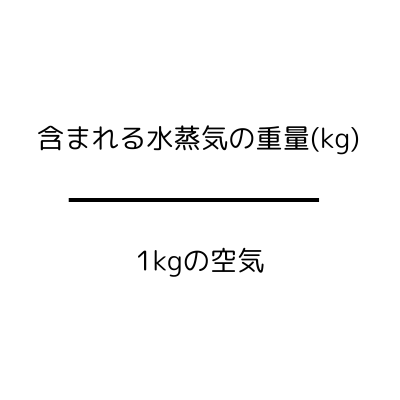

絶対湿度とは(absolute humidity)

湿り空気(一般に存在する空気)中の乾き空気(全て水分を含まない空気)1kgに対する水蒸気の重量割合を示し、<kg/kg’>で表します。

数値が低いと空気中の水分量が少なく乾燥していることを表し、数値が高いと空気中の水分量が多く湿潤していることを表します

湿度計のセンサ

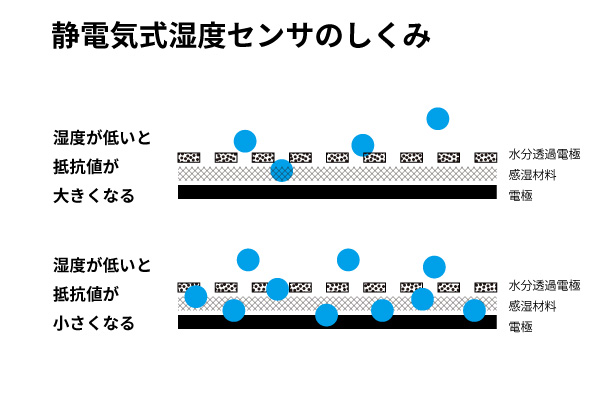

デジタル湿度計のセンサ

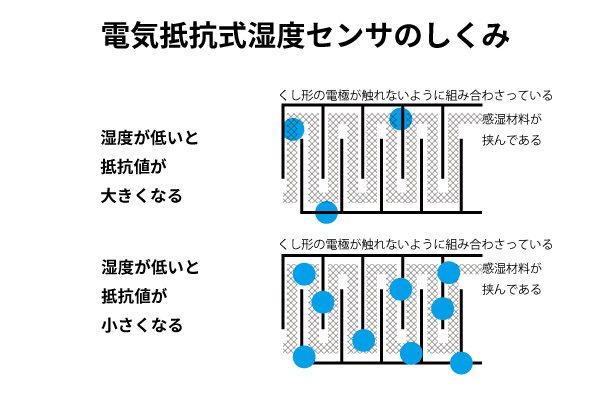

電極の間に感湿剤を間に挟み込まれており、感湿剤が湿気を多く含むと電流が流れやすく、乾燥すると流れにくくなるのでその時の流れやすさの抵抗の変化で計っています。

現在のデジタル湿度計は、湿度だけでなく温度も一緒になっている「温湿度計」が多く流通しています。

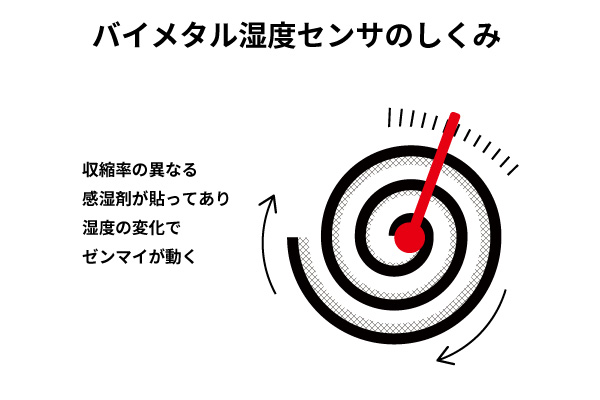

アナログ湿度計①バイメタル

原理はバイメタル式温度計と同じで、金属に湿気を吸いやすい、収縮率の異なる感湿剤を張り合わせ、 湿度変化によって曲がるようにゼンマイ巻になっています。

その時の感湿剤の変化によって、ゼンマイが巻いたり戻ったりした動きで針が動いています。

アナログ湿度計②毛髪

人間の髪の毛は、湿り気が増えると伸び、湿り気が減ると縮む性質があり、この髪の毛の伸び縮みを使って、湿度を測るのが毛髪湿度計です。

髪の毛の伸び縮みは、てこで大きくされて、指針を動かします。

若い女性の髪を用いて作られ、フランス女性の髪(金髪)が良いとされています。

指針のかわりに、ペンを動かして紙に湿度を書きこんでいくようにした自記毛髪湿度計もあり、現在でも美術館や博物館などで使用されています。電力を必要としないので、火災の心配もなく、置く場所も選ばないため使用されています。

いかがでしたか?温度センサ・湿度センサといっても、やはり種類によって特長・適した測定範囲など様々なんですね。なかなか奥が深そうです。もっと詳しく知りたい方は、ぜひはかり商店までお気軽にお問い合わせ下さい。

新卒入社以来、受発注の最前線で「お客様の声」を直接聞き続けてきた7年目。地道な研鑽を経て、現在は製品選定のアドバイザーとして活躍。その誠実で細やかな対応は高い成約率を誇る。初心者の不安に誰よりも共感し、最適な一台を一緒に見つける「一番身近な相談窓口」として情報を発信中。

| PREV | BACK TO INDEX | NEXT |

カテゴリー

検索

最近の記事

過去の記事

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年8月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年8月

- 2018年3月