《おすすめ》検定付きはかり・特定計量器の《正しい購入・使い方》2023年版

はかりコラム

目次

「検定付きはかりを用いなくてはならない場合」とは

「取引・証明」のためにはかりを使用する場合、「特定計量器(検定付きはかり)」を使用しなくてはなりません。

では、「取引・証明」とはどういうことかと言いますと、下記のように定義されています。

取引とは 有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為

証明とは 公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

経済産業省WEBサイト 計量法における単位規制の概要 2.取引または証明における規制 より

どちらも「業務上」の言葉が含まれています。つまり、商取引で重さや長さを証明する場合のことだと思ってください。

とは言ってもイメージしにくいと思いますので、具体的なシーンを見ながら、「取引・証明」に該当する場合と、該当しない場合を確認してみましょう!

「取引・証明」になる計量シーンまとめ・お肉さんが、量り売りによってお肉を販売する |

↓特定計量器・取引証明はかり・検定付はかりをお探しの方は商品一覧へ↓

電子天びん |  デジタルはかり |  電子台はかり |  大型はかり 大型はかり |

|---|---|---|---|

料金はかり |  さおばかり |  上皿はかり 上皿はかり |  クレーンスケール クレーンスケール |

ばねばかり ばねばかり |  防水はかり 防水はかり |  防爆はかり 防爆はかり |  全ての検定付はかり 全ての検定付はかり |

「取引・証明」にならない計量シーンまとめ・製造事業者が、⽣産工程において材料の調合や長さをチェックする |

いかがですか?「取引・証明」と聞くと難しく聞こえますが、計った結果を「何かの取引」に利用したり、「誰かに証明」する必要がある場合が該当するということですね。

スーパーでよく見かける「量り売り」や、学校や会社などで実施する健康診断の「身体測定」なども該当します。意外と身近に、取引証明用のはかりが使われているんですね。

こちらも参照ください!!はかり商店コラム「計量器の定期検査について」

しかし、「取引・証明」に該当するシーンは必ずしもこれでけではありません。その計量が「取引・証明」に該当するかどうかの判断が難しい場合は、勝手に判断せず、お近くの計量検定所等にご相談ください。

検定付きはかり(特定計量器)にはどのような種類があるか

上記で説明したような「取引・証明」のシーンではかりを使用する場合は、「検定付きはかり」を用いなくてはいけません。そもそも「検定付きはかり」とは何でしょうか?

特定計量器とは

こちらも少し難しいですが、「取引・証明」のために使うはかりや、体温計などがきちんと動作しているかを確認するため、などいうことになります。

特定計量器の種類

計量法施行令第二項にも記載されていますが、特定計量器は全部で18種類あります。

| 1.タクシーメーター 2.質量計 3.温度計 4.皮革面積計 5.体積計 6.流速計 7.密度浮ひょう 8.アネトイド型圧力計 9.流量計 10.積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 11.最大需要電力計 12.電力量計 13.無効電力量計 14.照度計 15.騒音計 16.振動レベル計 17.濃度計 18.浮ひょう型比重計 |

いろいろな種類がありますよね。このコラムで主に解説している内容は、「2.質量計」になります。

検定付きはかり(特定計量器)を選ぶ

どのような「精度」が必要でしょうか

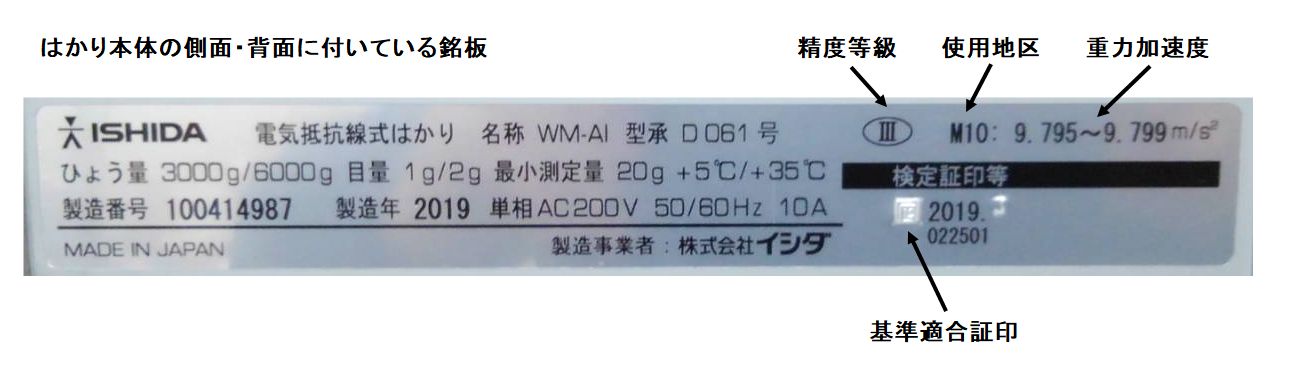

はかり(質量計)の「精度」は「目量」と「ひょう量」でおおむね表現されます。

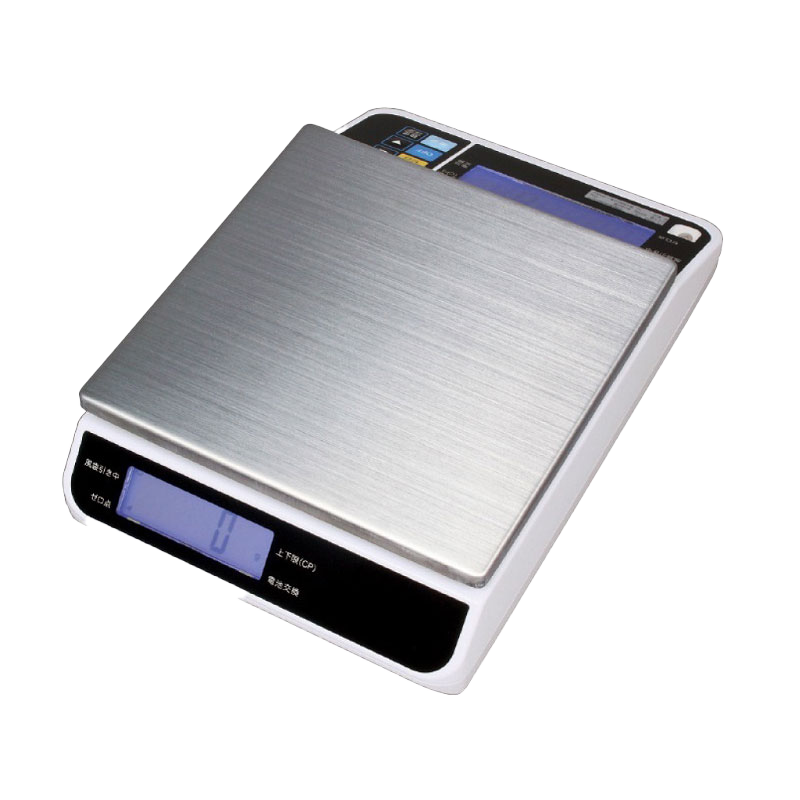

「精度等級」とは、特定計量器(検定付きはかり)に表示されているはかりの等級のことです。

目量と目量の数により、旧計量法では3等級(H級・M級・O級)に、新計量法では4等級(1級~4級)に区分されています。

ひょう量:3kg=3,000g(目量と単位を合わせて計算)

目量:0.1g

目量の数:3,000/0.1=30,000

例えば上記のはかりの場合、精度等級は「2級」となります。

精度等級は、はかりの側面か背面についている銘板に記載されています。

取引証明に使用する「範囲」を確認する

検定付きはかりを使用していれば、そのはかりが計量できる値の全てが取引証明に使用できる、というわけではありません。

「取引・証明」用として、そのはかりが使用できる、計量値の一番小さな値「最小測定量」が決まっています。この最小測定量は、はかりの精度(等級)によって決まっており、はかり本体の表示部や銘板、または取扱説明書などに記載されています。

はかりが取引・証明に使用できる範囲は、「最小測定量~ひょう量」までとなります。

「目量~ひょう量」まで、ではないのでご注意ください。

このはかりの場合、目量は「1g/2g」ですが、最小測定量は「20g」となっております。

よって、取引証明に使用できる範囲は「20g~6000g」となります。

また、【実目量】・【補助表示】や【拡張表示】の機能が付いているはかりもありますが、こちらの表示で示された値は取引証明に使用することは出来ません。

細かい数値で計量をしたい場合は、目量だけでなく、使用範囲が大切になってきます。

このはかりの使用範囲が知りたい、取引証明として◯g~◯gまではかりたいが使用できるはかりが知りたいなど、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

はかり商店で検定付きはかりを購入する方へ

はかり商店では、取引証明のために使用することができるはかりを、

「特定計量器」「取引証明用」と表記しています。

メーカーによって、商品での表記の仕方は違いますが、どれも取引・証明行為に使えるはかりです。中には、見た目はよく似た「特定計量器(検定付きはかり)」と「検定なしはかり」の2種類あるはかりもありますので、ご購入の際は気をつけてください。

例えばこちらの、シンワ測定様のデジタル上皿はかりは、商品の形や見た目がほぼ一緒ですよね。

しかしよく見ていただくと、それぞれ商品名に「取引証明以外用」「取引証明用」と記載されています。

取引・証明での使用をご検討されている場合は、「取引証明用」と書かれている下の商品を選んでください。

また、商品名に「取引証明用」や「特定計量器」などの記載がない場合でも、商品詳細ページにて【この商品は「検定付(特定計量器)」です。】と記載がある商品もございますので、ご購入の際は一度ご確認ください。

検定付きはかり(特定計量器)を購入する

検定付きはかりを種類で選ぶ!

はかりの種類名をクリックしていただくと、商品一覧へ↓↓

電子天びん |  デジタルはかり |  電子台はかり |  大型はかり 大型はかり |

|---|---|---|---|

料金はかり |  さおばかり |  上皿はかり 上皿はかり |  クレーンスケール クレーンスケール |

ばねばかり ばねばかり |  防水はかり 防水はかり |  防爆はかり 防爆はかり |  全ての検定付はかり 全ての検定付はかり |

検定付きはかりの検定・定期検査について

これまで解説してきました通り、「検定付きはかり(特定計量器)」を用いた計量は、常に正確である必要があります。そのため、検定付きはかりには、2年間に1度の「定期検査」を受ける義務が設けられています。この「定期検査」には、受けなかった場合の罰則規定もあるのでご注意ください。

「定期検査(法定検査)」については下記コラムでも詳しくご説明しております。参照ください

はかりコラム「計量器の定期検査について」

「定期検査」とは

検定と定期検査がありますが、この2つは全くの別のことを意味しています。

| 検 定 ・・・ メーカーがはかりを作ったときに受ける 定期検査 ・・・ はかりの使用者が2年毎に受ける(法定検査) |

よって、はかりの使用者にとって関係があるのは、「定期検査」の方だけです。

この時のポイントは、そのはかりが「いつ検査を受けたはかりか」ではなく、あなたがそのはかりを「いつから使用し始めたのか」ということになります。

ですから、どんなに新しい特定計量器(検定付きはかり)の購入しても、逆にどんなに古いものを購入しても、購入したその日から「取引・証明」のはかりとして使用しても問題はありません。

その上でいずれの場合も、2年に1度「定期検査」を受ける必要があります。

定期検査を受ける場所

特定計量器(検定付きはかり)の定期検査は、各地域の行政が実施しています。多くの地域が「奇数年はA地域、偶数年はB地域」と言ったように、その年によって定期検査を受ける地域を分けていたりします。

定期検査がいつ実施されているかは、あなたが特定計量器(検定付きはかり)を使用している地域の、計量検査所または市町村の計量担当部署にご確認ください。

▶︎都道府県計量検定所(課)一覧

定期検査で不合格になった場合、そのはかりは「検定切れ」となり、その日から「取引・証明」のために使用できなくなります。その場合は、メーカーに依頼して再度調整してもらい、「再検定」を受けましょう。

「検定」とは

特定計量器は「検定」に合格したはかりのことを言います。なので「検定付きはかり」とも呼ばれるのですね。

この「検定」とは、はかりの性能・構造について都道府県などの公的機関が、一定の基準を満たしいているかを検査することです。この「検定」に合格したはかりには「検定証印」が付されます。

また「検定証印」とは別に「基準適合証印」という印もあります。

これは、経済産業大臣が一定レベルの品質管理能力があると判断した事業者(指定製造事業者)にだけ与えるもので、その事業者は自社が製造したはかりを、自社で検査することができます。その検索に合格したはかりには、「検定証印」と同等の効力を有する「基準適合証印」が付くということですね。

「検定証印」「基準適合証印」は、はかり本体の側面や背面に刻印されています。

検定つきはかりの使用地域について

はかりは、使用する場所の緯度により重力加速度の影響を受けます。

そのため、特定計量器(検定付きはかり)でも、使用地区に合わせた調整が必要となります。特定計量器(検定付きはかり)を購入するときは、必ず使用地区を把握してから、もしくは使用地区を伝えて購入してください。

使用地区や重力加速度は、はかりの銘板等に明記されています。 使用地区を超えて取引証明用のはかりとして使用することはできません。

特定計量器(検定付きはかり)は、使用者がキャリブレーション処理(はかりの目盛を正しく調整する事で、「スパン調整」や「CAL(キャル)」とも言います。)を行うことができません。

地区を変更する場合は、必ず購入店に相談してください。

しかし、校正用分銅内蔵の特定計量器(検定付きはかり)だけは、キャリブレーション処理を行って使用することが許されています。

現計量法で精度等級4級・旧計量法でO級のはかりは、使用地区の制限を例外としています。

「検定なし」はかりの方がいい場合

ここまで、「特定計量器(検定付きはかり)」に付いてご紹介しましたが、検定が付いていた方が必ずいいというわけでもありません。

取引・証明行為でない、材料の配合や研究・検査で計量する場合には、「検定なしのはかり」でも全く問題なくはかることができます。

「検定つきはかり」は、検定に合格することでその精度を保証されています。そのため、日常点検として分銅を使用した確認作業は行うことが出来ますが、計量・測定の結果がずれたり、エラー表示などが出るようになってしまった場合、はかりの使用者が自分で校正(調整)することは出来ません。(※但し分銅内蔵型のはかりを除く)

調整する場合は、製造メーカーなどに送付 → 点検調整 → 再検定、という流れで対応する必要があります。

特定計量器(検定付きはかり)に狂いが生じると、正確な計量が出来ないため、測定自体できなくなる上に、すぐに直すことが出来ません。

代わりのはかりがないと作業が止まってしまったり、修理費用もかかってしまいます。

その点、検定なしのはかりのなかには、取扱説明書などに調整の方法が記載されており、使用者自身で調整することが可能であるものもあります。

自身が行っている計量が、「取引証明」に該当しているかわからない場合、特定計量器(検定付きはかりを購入しておけば間違いはない!と思ってしまうかもしれませんが、状況に応じて、はかりを選ぶことはとても大切です。

選び方がわからない場合には、お気軽にはかり商店へお問い合わせください。

検定付きはかり 使用シーン別 おすすめ紹介

肉・惣菜のはかり売りができる計量器TOP3

肉・惣菜のはかり売りには、重量とともに料金が表示される料金はかりが便利です。

イシダ LC-NEOⅡシリーズ

販売価格¥64,724 ~ ¥72,204(税込)

最小表示(目量):1g~5g

ひょう量:3000g~15000g

使いやすさを追求した対面販売用の料金はかりです。両側に画面があり、お客さんと同時に数字を見ることができます。単価・風袋・定額を最大9パターン登録できるプリセット機能た釣り銭表示機能など、スピーディな計量と量り売りに必要な機能を搭載しています。

エー・アンド・デイ SRシリーズ

販売価格¥43,450(税込)

最小表示(目量):1g~10g

ひょう量:6000g~30000g

SRシリーズは、客側から見やすい表示部タワー型タイプの料金はかりです。シンプルな機能かつお手頃価格で、街のお店・ロードサイド・郊外のお店・観光地のお店などにおすすめです。表示部タワー部分は、左右に角度調整ができます。商品単価は500個まで登録可能です。

エー・アンド・デイ SQシリーズ

販売価格¥37,247(税込)

最小表示(目量):1g~10g

ひょう量:6000g~30000g

SQシリーズは、タワー型のSRシリーズとは違い、表示部が本体の背面に配置されています。SRシリーズよりお値段も抑えられ、表示部タワー以外の機能はSRシリーズと同じです。商品単価は500個まで登録可能です。

コーヒー・茶葉計量でよく使われる計量器TOP3

コーヒー豆やコーヒー粉・茶葉などを計量して販売する場合は、検定付きはかりである必要があります。

使いやすさ抜群!

イシダs-boxMシリーズ

販売価格¥19,250 ~ ¥32,340(税込)

最小表示(目量)1g~200g

ひょう量 3㎏~30㎏

ベーシックで使いやすい、とても人気なはかりです。難しい操作なく、様々なシーンでお使いいただけます。通常タイプに加え、両側から使える両面表示タイプ(-D)、防水機能をもった防水タイプ(-WP)シリーズがあります。

※単一乾電池5本が必要です。ACアダプタは別売りです。

タニタの売れ筋卓上はかり TLシリーズ

販売価格¥22,000 ~ ¥28,930(税込)

最小表示(目量)1gか5g

ひょう量 4000g~15,000g

定範囲内になるとブザーでお知らせする「上下限モード」や、重量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の他に便利な機能を搭載しているはかりです。タイプは片面表示と対面表示をご用意。文字高32㎜の見やすい大型表示設計と暗い場所で便利なバックライト付きです。

少量の袋詰計量にエー・アンド・デイEW/EK-i-Kシリーズ

販売価格¥21,103 ~ ¥34,752(税込)

最小表示(目量)0.1~5g

ひょう量 0.01g~1g

少量を袋詰にして販売する場合は、こちらのEW-i-K/EK-i-Kシリーズがおすすめです。コンパクトで場所を大きく取らず、使いやすいのにお手頃な価格帯で人気の商品です。

※検定付きはかりが取引・証明に使用できる範囲は、「最小測定量~ひょう量」までです。s-boxシリーズとTLシリーズのの最小測定量は「20g」ですので、20g未満を量ってはかり売りをしたい場合には適しておりません。そのような場合はエー・アンド・デイEW-i-K/EW-i-Kシリーズをご検討ください。

※詳しくはこちらをご覧ください↓↓もしくはお問い合わせください!

*コラム:検定付きはかり・特定計量器の《正しい購入・使い方》

*3-2項目め:「取引証明に使用する「範囲」を確認する」

水産物をはかる時によく使われる計量TOP3

水産業界の市場取引・卸売計量・箱詰め計量など、水産物をはかるには防水性能の高いはかりがおすすめです。

卸売計量に!クボタ 防水台はかりKL-IP2シリーズ

販売価格¥85,085 ~ ¥286,000(税込)

最小表示(目量):1g~100g

ひょう量:6000g~400㎏

漁業、養殖業、卸売市場などでの計量業務にぴったりな台はかりです。指示部・計量部ともに保護等級IP65の防水性能で、水を使用する現場でも安心なオールステンレス仕様です。

ひょう量・載台サイズのバリエーションも豊富。

無線データ通信オプションを採用。食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場で安心して、ご使用いただけます。

水揚げ計量に!クボタ 軽量防水クレーンスケール KL-HS-mini

販売価格¥125,840 ~ ¥149,435(税込)

最小表示(目量)0.02㎏~0.5㎏

ひょう量 60㎏~305㎏

わずか2.9㎏~の軽量・コンパクト設計のクレーンスケールです。フックやシャックル部分もステンレス製で、汚れにも錆にも強いのも特徴。IP65相当の防塵・防水性能を備えており、漁港などでの水揚げ計量におすすめのはかりです。ひょう量60kg・150kg・300kgのラインナップで、マグロの一本吊り計量やその他の小ひょう量帯の吊り計量におすすめです。

田中衡機工業所フロアスケールUTTⅡシリーズ

販売価格¥18,425 ~ ¥25,058(税込)

最小表示(目量)1g~0.02㎏

ひょう量 3㎏~30㎏

フロアスケールは卸売市場でマグロなど規模の大きい計量を行う場合や、台車ごと計量する際に活躍します。UTTⅡは薄型設計で、台車の載せおろしが容易にできます。オプションでスロープを付けることも可能です。本体は防塵防水構造IP65、ロードセルはIP68の防塵・防水構造で水洗いが可能です。

農産物をはかる時によく使われる計量器TOP3

農家さんなどが、野菜や米を計量して出荷したり販売する場合にも検定付きはかりである必要があります。

フレコン計量に!田中衡機工業所 U字スケールゆうじくん

販売価格¥290,400(税込)

最小表示(目量):0.5kg

ひょう量:1,500kg

米のフレコン出荷に特化したシンプルな計量器で、移動も保管も楽々な新形態のフレコン計量器です。出荷用1tフレコンバックに対応し、フォークリフトやハンドパレットにも対応しています。計量部の自重が45㎏と軽量かつキャスタ付きなので移動も楽です。もちろん農業用以外にもご活用いただけます。

小分け計量に!田中衡機工業所 PF10シリーズ

販売価格¥¥84,150 ~ ¥108,900(税込)

最小表示(目量):0.001k~0.1kg

ひょう量 3~300kg

小分け作業には、定量を量るのに便利なコンパレータ機能のあるものがおすすめです。上下限値を設定することで、計量値の過不足を確認することが出来ます。文字高30mmかつバックライト付きで見やすく、小分け作業に最適なひょう量ラインナップが揃っています。

ゴミ計量・産廃事業でよく使われる計量器TOP3

回収業者が金属回収などではかりを使用し重量でやり取りをする場合は、検定付きはかりが必要です。ただし、社内のみの計量の場合は検定付きはかりである必要はありません。

イシダ ITMシリーズ

販売価格¥90,860 ~ ¥100,100(税込)

最小表示(目量):0.01kg(0~30kg)・0.02kg(0~60kg)・0.05kg(0~150kg)

ひょう量:6kg・30kg・150kg

質量によって2段階で目量切替されるダブルレンジの台はかりです。一つのはかりで幅広い計量をカバーすることができます。RS-232Cポートを2口標準搭載しています。パソコンやプリンタなどとの接続が可能です。

守隨本店 クレーンスケール ハンディコスモⅡ

販売価格¥199,320 ~ ¥263,450(税込)

最小表示(目量):0.5kg~2kg

ひょう量 1,000kg~5,000kg

本体重量が携帯可能なくらい軽量化したクレーンスケールのハンディコスモⅡは、コンパクトで低価格を実現。回収のために持ち運ぶのに適しています。IP65の防塵・防水性能を備えており、汚れても水洗いが可能です。1t・2t・3t・5tのラインナップで、一度に大量に計量する場面におすすめです。

商品選定についてのご相談承ります。はかりの購入・使い方等でお悩みの際には、下記メールフォームよりお気軽にはかり商店までお問い合わせください

| PREV | BACK TO INDEX | NEXT |

カテゴリー

検索

最近の記事

過去の記事

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年8月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年10月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年8月

- 2018年3月